“祝愿你們在高考中取得好成績!歡迎你們利用假期時間到科技小院來體驗鍛煉!”明天,高三學生將步入考場。曾經無數次出現在作文素材里的科技小院創始人、中國工程院院士張福鎖為考生們送來祝福。這份祝福背后,是一群學生在寫作中追星的故事,也是科學種子從播下到成長的歷程。

故事

院士鼓勵溫暖高三學生

高考在即,中國人民大學附屬中學分校高中語文組教研組長王韋琢磨著如何用特別的方式,給學生們加加油、鼓鼓勁。

“要不從作文素材里找靈感?”學生們的玩笑話讓王韋眼前一亮,“或許可以給作文素材里的人物寫封信,請他們給學生送上一句鼓勵。”

很快,王韋從學生們的作文素材里梳理出三位“頂流”,其中一位便是科技小院創始人、中國工程院院士張福鎖。

“學生們雖然沒見過張院士,但對他和團隊成員的故事早已耳熟能詳。”從高二開始,王韋就帶著學生們整理作文素材,“他們從報道中搜集了很多有關科技小院的故事,作文中經常會引用。”

去年11月,海淀區全區統測的議論文題目與“淬火”有關。“‘淬火’原本是指讓高溫的金屬迅速冷卻,使其獲得更高的硬度和強度,有學生聯想到科技小院。”王韋發現,在學生們的理解中,掌握頂尖科技的知識分子深入田間地頭,知識就變得更有力量,從某種意義上來說也是一種“淬火”。

另一次作文練習中,有關“科技與人文”的話題讓學生再次想起了科技小院。

“張福鎖院士的‘科技小院’不僅是技術的傳播站,更是科學與人文交融的典范。”有同學在作文中寫道:“科學家俯下身去傾聽土地的聲音,用知識反哺土地,這正是科技最有溫度的模樣。”

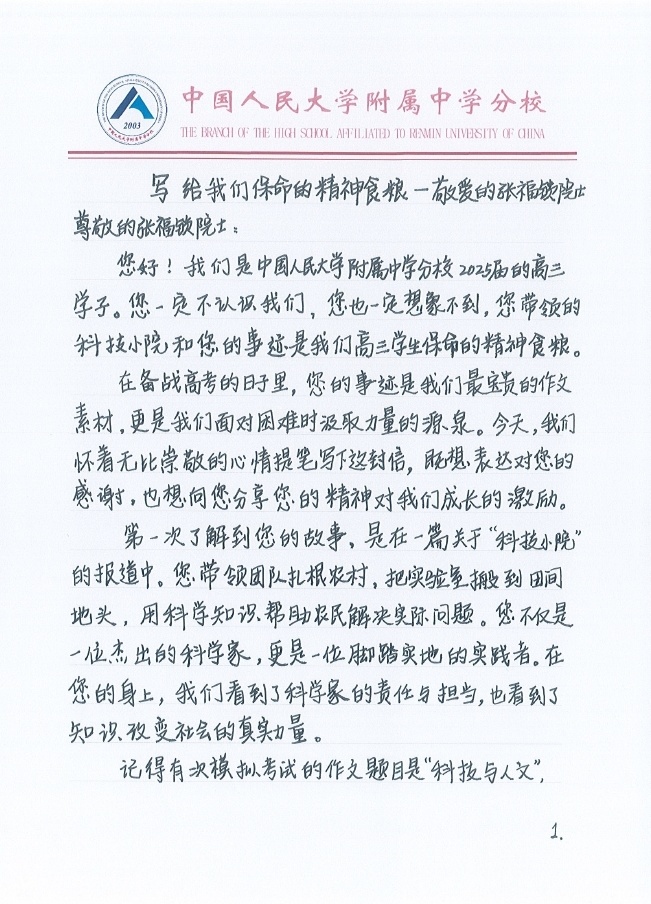

5月26日,一封滿載著學生們心意的信寄給了張福鎖院士。“在備戰高考的日子里,您的事跡是我們最寶貴的作文素材,更是我們面對困難時汲取力量的源泉。”“在您的身上,我們看到了科學家的責任與擔當,也看到了知識改變社會的真實力量”……信中,學生們用真摯的話語,表達著對張福鎖院士的感恩與敬佩,“您是我們敬佩的科學家,是我們成長路上的榜樣,您更是我們高三學子心中的‘頂流’!”

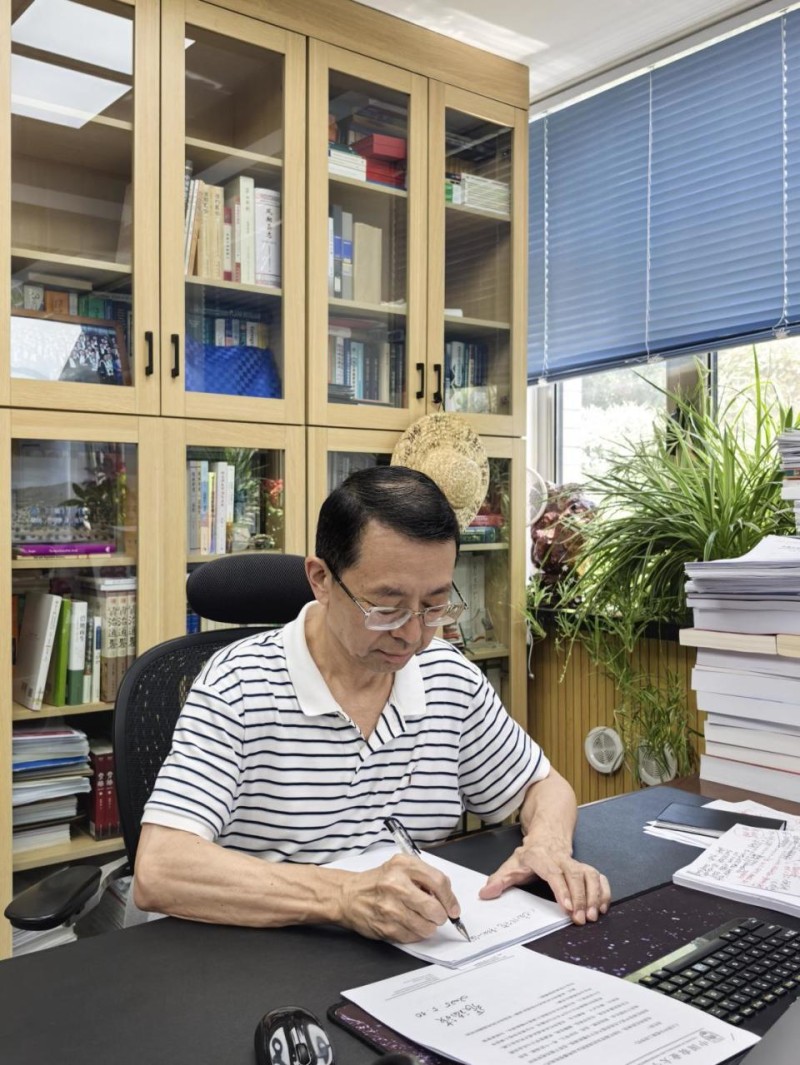

學生們沒想到,短短4天后,他們便收到了張福鎖院士的回信。“那天剛好是最后一堂語文課,大家看到回信,都覺得特別驚喜,也特別溫暖。”王韋說,張福鎖院士的回信給了學生們極大的鼓舞。

“看到你們在來信中說人生的價值不在于分數的高低,而在于能否把所學所得用于回報社會,我很欣慰。”“好好學習,考一個好成績,是你們目前的基本任務,但志存高遠,腳踏實地,把課堂學習與社會實踐相結合,增長才干,奉獻社會,也是你們未來成長成才的必由之路”……結尾處,張福鎖院士還給即將奔赴考場的高三學生送上祝福:“祝愿你們在高考中取得好成績!歡迎你們利用假期時間到科技小院來體驗鍛煉!”

回望

科技小院解民生治學問

“工作這么多年,還是第一次收到中學生的來信。”看著那些稚嫩又真誠的文字,張福鎖打心底里感動,“真沒想到,能有這么多中學生了解我們的故事,這也是對我們的一種激勵。”

張福鎖出生于陜西省鳳翔縣(現寶雞市鳳翔區)。1990年,30歲的他從德國獲得博士學位后,回到母校中國農業大學任教。從農村走出來的他,一直對農村有著很深的感情,也希望用自己所學的知識為農村出一份力。

然而,現實讓他有些迷茫。“我們團隊的老師平均一年能發5篇SCI論文,其中很多都是英文的,可農民能看懂嗎?那些新技術能用得上嗎?”2008年,張福鎖意識到當時的科研與農業生產存在嚴重脫節,于是決定組織老師和學生深入農村,“不是簡單去調研,而是要真正扎下去。”

聽完這個設想,團隊的老師直搖頭。“有老師跟我說,好不容易才從農村出來,實在不想再被‘發配’回去。”一番解釋后,師兄李曉林教授最先表態愿意去農村。在他的帶動下,其他老師也陸續加入。

2009年,張福鎖帶著團隊成員來到河北省邯鄲市曲周縣。“一開始我們住在實驗站里,早上8點上班以后騎車到示范基地。”結果,張福鎖發現地里看不到一個農民,“后來一問才知道,老百姓在太陽沒出來的時候下地干活,太陽一高就回家了。”張福鎖恍然大悟,于是帶著師生一起住到村里,與農民同吃、同住、同勞動,第一個科技小院由此誕生。

“老百姓不再把我們當外人,但對我們說的科技,還是將信將疑。”那年夏天,一場大風把地里的玉米都刮倒了,農民正要去扶,張福鎖和團隊成員趕忙勸阻,“告訴他們不能扶,否則一扶就折了。后來玉米果然自己又直了起來,老百姓這下相信科技是有用的。”

在科技小院的助力下,當地迎來了大豐收。“我們引進新品種玉米,芯很細,籽粒長,很快在全縣推廣,產量明顯提升。”張福鎖驚喜地發現,科技小院不光改善了農民的生活,還提升了育人的質量。“來到科技小院的學生們眼里有光了,腳下有勁了,成長速度比只是坐在課堂里要快得多,他們也很有成就感。”

就這樣,科技小院一頭連著高等學府,一頭連著田間地頭,逐漸在全國遍地開花。2024年,“推廣科技小院模式”首次被寫入中央一號文件。2025年,中央一號文件進一步明確要求“支持科技小院扎根農村,助農惠農”。

“我們一直強調,要‘立地頂天’,立地就是幫老百姓解決問題,頂天則是做出一流的科研成果。”在張福鎖看來,解民生、治學問、育英才,三者相輔相成。

引導

思政教育融入日常教學

“學生們給張院士寫信,不只是一種儀式,還是一種真情流露。”中國人民大學附屬中學分校副校長王堯談到,科學家與學生們的互動,可以激發學生們對科學探索的興趣,也對引導學生樹立正確價值觀有很大幫助,“學生們將科學家視為心中的‘頂流’,正是長期引導和積淀的結果。”

在中國人民大學附屬中學分校校長徐利看來,學生們寫信的行為也并非偶然。“操場主席臺上有八個大字,‘心懷祖國,奮斗拼搏’,這也是我們對學生的期許。學生追什么樣的星,一定程度上也取決于給學生樹立什么樣的榜樣。”徐利相信,那些具有正能量的人物事跡,不僅可以打動學生,還能在他們心里種下一顆顆努力向善的種子。“可能會有人覺得現在的孩子容易浮躁,但其實他們在內心深處很愿意關注那些有情懷、有擔當的故事。”

事實上,學生們對張福鎖院士聚焦的糧食安全問題也并不陌生。“學校作為北京市大中小幼一體化德育研究基地校,重視對學生的國家安全教育,而糧食安全恰恰是其中的一個重要方面。”中國人民大學附屬中學分校副校長沙曉彤告訴記者,學校將生物、地理等學科知識與糧食安全相結合,“比如在生物課上會講到生物安全,地理課上會講到耕地變化,讓思政教育融入整個日常教學。”

學校還開設有面向小學、初中、高中三個不同階段的食育課程。“小學生可以在綠色小園地播下種子、收獲果實,中學生可以研究與食堂餐飲、節約糧食等相關的課題,高中生則可以從生物學、化學等專業視角進行研究。”王堯說,一些學生還會參與跟食品有關的項目,比如膨化食品如何科學存放、亞硝酸鹽對人體有哪些危害等。“對于生活在城市里的孩子來說,土地或許有些遙遠,但通過食育課程,可以讓他們從小培養對土地的感情。”

來源:北京日報客戶端

記者:宗媛媛