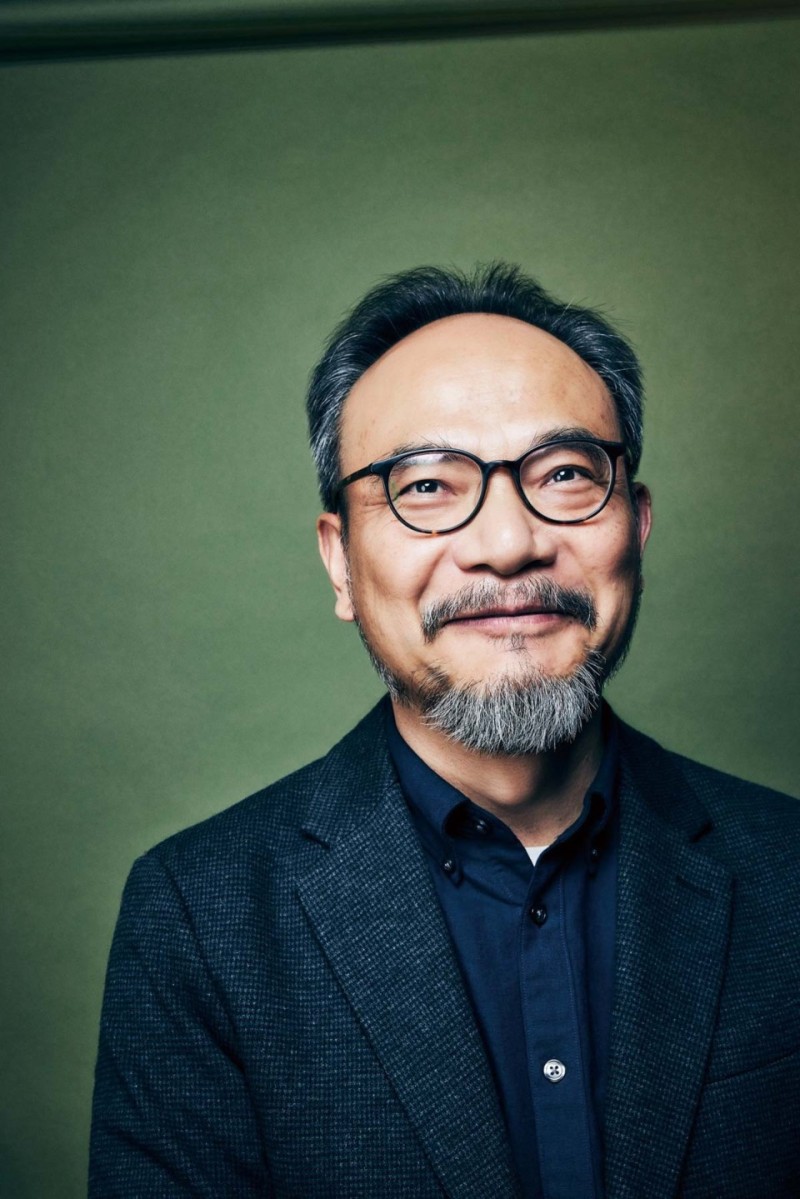

劉健笑盈盈地走過來,穿過興奮暗涌的畢業生,在第一排椅子上坐下。2025年6月25日,中國美術學院動畫與游戲學院舉辦畢業典禮,這是學院正式成立之后的第一屆本科畢業生。

典禮開始前的上午,我問劉健作為院長有沒有寄語寫給學生。他笑笑說沒有什么,“我特別怕說得不清楚,因為每個人的道路都是不一樣的,也沒有一個標準的模式可以去框定。”

與此同時,他導演的動畫長片《藝術學院1994》正在全國影院上映。影片的主人公也是大學生:1994年,畢業前的最后一年里,張小軍、兔子、郝麗麗、高紅等人討論著藝術的傳統與前衛、理想與現實、愛情與自由,試圖在大量的對話中摸索出自我和未來的形狀。

大約七年前,制片人楊城看到《藝術學院1994》的劇本,被其中的年輕人的狀態打動。“對很多東西好奇,有非常多無處發泄的精力,大家彼此無話不說,還有就是他們對藝術的某種天真,有非常真誠又非常懵懂的追問。”

這是劉健的第三部動畫長片,改編自他寫于上世紀90年代的一篇自傳式小說,刨除了其中喝酒、打架、惡作劇之類“粗礪”“鬧騰”“男性化”的部分,由愛人林山共同擔任編劇,豐富了兩位女性角色,組成畢業生群像。

《藝術學院1994》仍是一部非常劉健的電影。全片手繪,簡筆人物,細描背景,刻意降低了動畫幀數以制造不流暢的笨拙觀感。所有人物、故事則無限貼近現實,復雜、多面,承載真實的情緒。但同時它又沒有那么劉健,不像他前兩部動畫長片那樣采用更直接的荒誕、黑色幽默的敘事,連畫面也明亮許多,還有相當豪華的明星配音陣容。這部有著更大的抱負,它是那種試圖描繪一代人的影片。

最顯見的,是它與當下存在著大約30年的時差——如片名所示。電影中的學生每天都在進行廣泛而密集的面對面交談,師生平等,肉身入世,與廣闊的現實產生具體連接。30年前的藝術學院和那群年輕人是一面鏡子,時任美院院長的高世名這么說。

鏡子照出的30年后的這一面有時讓劉健感到困惑:“我們會問學生為什么不談戀愛呢,為什么這么二次元,我們那時候哪有手機這些東西,都是‘一次元’。”

“那是三次元,劉老師......”

“三次元是吧?”劉健笑,“好吧,這個詞我不太理解。只是說有時候替他們著急,還是要好好享受生活,年輕人哪有不談戀愛的。”

畢業典禮開始了,白熾光與日光混合著打在那一百多張年輕面孔上,一首合唱曲之后,輪到劉健上臺,他仍是言簡意賅,用溫和的語氣講:“技術的浪潮更迭不息,而創作者的初心、思考與勇氣永不褪色。愿你們以匠心堅守熱愛,以協作擁抱變革,以故事傳遞溫度,在虛擬世界中澆筑真實的力量。”

如果說有什么更真切的對學生的希望,其實在兩天前的第一次采訪中他就講過,“成為更好的自己。”劉健說,“老天賦予你的能力,要去把它最大化地展現出來,不是說把它消磨掉,或者說把它丟棄掉。你要克服很多,然后專注于自己的內在。你是什么樣的,這是你首先要找到的、要明確的。”

頓了頓,他又說:“我也希望我年輕時有人跟我這么說,我可能會更加明確一點,不是說自己非要去碰到一些困難,然后才有這些收獲。但這些是難免的。”

《刺痛我》劇照

1989年,劉健考上南京藝術學院中國畫專業,以那時的眼光看,算是半只腳跨進當藝術家的門。他坐長途汽車經過長江大橋來到南京時,激動得使勁掐腿,為終于來到一個生動的、廣泛的、充滿張力的世界而感到興奮。

“85新潮”剛剛將藝術從政治工具解放為思想表達的載體,學校里既匱乏又新鮮。劉健自己在畫室里支架子畫油畫,拿木板刻版畫,然后又回到傳統水墨。畫得不好的畫全部燒掉,就像《藝術學院1994》中的張小軍,無時無刻不在發問——遵循傳統就不能創新了嗎?什么是創作自由呢?

畢業之后,劉健的另外半只腳卻沒能跟上并跨進當藝術家的門。他面臨著如何在市場化環境下養活自己的問題,最后去了一家賣電腦的公司,參與三維動畫制作。那時候做動畫行情好,定價一秒鐘5000元到8000元。他對新技術也充滿熱情,買書自學,“特別興奮,特別有意思。”

即使那么早就接觸了三維動畫,對劉健來說,真正的創作始終不在電腦里。他至今堅持手繪二維動畫,原因也是如此,“電腦生成的東西太精準了,畫面太塑料感。手繪它是人工的、有手的痕跡,所以它是有溫度的。”它有偶然,也有誤差,“有瑕疵才對。”

因為缺錢,劉健去動畫代工公司工作過一陣子。兒子出生,他又畫了叫作《蟲蟲》的動畫獻給孩子。《蟲蟲》后來與上海文廣合作,延續成了長達365集的動畫片,但只有前幾十集是劉健完全可控的,剩下的“跟自己當初的設想已經偏離很多”,到最后他連辦公室都不想去了。

2007年,劉健開始一個人徒手畫他的第一部長片《刺痛我》。不過劉健對生活和記憶始終保持一種平視,提醒我不要以積壓太久、報復式進行獨立創作這樣的文學性分析去解釋那時候的動機——即使可能確實有這樣一種潛意識,他當時只不過有一個想法,一個創作的欲望,可以做一部“這樣的東西”。他甚至沒有把它叫作電影,因為他還不知道怎么做一部動畫電影,只是“膽子大,硬做”。

楊城第一次去劉健的工作室,感到很吃驚,那間屋子十分簡潔,一張桌子,一把椅子,一臺電腦,一塊繪圖板,“上面布滿了密密麻麻的劃痕。”

《刺痛我》的編劇、導演、繪畫、剪輯全由劉健一個人完成,講了一個頗有現實意味的故事:在金融危機里失業的張小軍游蕩在南京,被誤認為是小偷遭毒打、幫助了老人卻被冤枉,遇到了興致勃勃的大洪,被卷入權錢交易和兇殺現場。

一個人畫四萬多張圖,劉健總感覺怎么都做不完,有幾次真的感覺要畫不下去了。直到2008年,他受荷蘭動畫電影節主席戈本·舍爾曼的邀請,出任評委,借此機會跟著看了大量長片、短片。他看到了《和巴什爾跳華爾茲》這樣的動畫電影,才意識到兩件事:這樣的電影我是不是也可以做到?最起碼這個場景我是可以畫的;最重要的還是要把敘事講好,而不要害怕沒有經驗就做不下去。

回來后,他把一條重要的故事線砍掉了,電影的長度也減到74分鐘。這背后是半年的勞作付之一炬,好比大學時他會把畫得不好的畫都燒掉,但他并沒有什么猶豫。

2009年,劉健終于可以把《刺痛我》刻進光盤,再用電視放出來。他和林山坐在沙發上看完了這部電影。此前三年每當他們想象這個時刻,都理所當然覺得是歡呼、慶祝,可是不是。看完之后他們沉默了很長時間,像一個平淡的日常時刻。“真的做完了嗎?”“真的做完了。”

但有些時刻在他描述中也會漂浮起來,比如《刺痛我》在荷蘭動畫節的首映則像一種真空狀態,“就像人結婚,在婚禮時候的狀態是一樣的”,他坐在電影院靠后的位置看自己的電影。片子結束,字幕滾動,他忽然被身后的人十分用力地拍了拍肩膀。回頭在黑暗中看到戈本,劉健知道這是對他的肯定。

后來經常有人在得知這種一個人做一部動畫電影的方式后覺得他辛苦,“但實際上對我來說不是這樣的,沒有任何干擾,做喜歡做的事情挺幸福的。身體的勞累其實不算什么,精神上是愉悅的。”

那之后,劉健覺得,自己可以一直做電影了。

《大世界》劇照

《刺痛我》給劉健打開了很多局面,包括接下來兩年連續不斷的節展放映,中國美院向他提供教職,也包括開始制作一部叫《大學城》的動畫長片。但在前期工作全部完成之后,金融危機來了,投資方要砍掉一些不賺錢的項目,《大學城》就此夭折。

這讓劉健心里有點悶,“得做一個痛快一點的電影。”于是有了他的第二部長片《大世界》()——所有人圍繞著一筆巨款輪番登場,在暗夜里互相追逐,竹籃打水一場空。《大世界》極其鮮明地體現出了劉健的創作風格,電影中沒有絕對的主角,無論是為籌錢給女友整容而搶劫的小張、為送女兒出國而做了追債殺手的瘦皮,還是赤膊而坐的農民工、躺在火車站長椅上的旅客,“它所描繪的其實是當下中國社會的一幅群像圖。”

在一次對談中,劉健如此闡釋他創作時對人物、世界觀的設置:“人與人、人與世界的關系似乎總是在失衡中前進、在荒誕中消解,痛并快樂著。基于這樣的事實,對世界有悲觀的看法在我看來是相對合理的出路。”

《大世界》的制作前后持續了七年,其間劉健會不定期停下來,接點活養家,比如博物館的展覽、演出的舞臺視覺等等,賺點錢,繼續畫。

制片人楊城在《一個人如何用4年時間畫出一部動畫電影?制片人親述<大世界>制作歷程》中寫道,“在他選擇這種方式的時候,也覺得自己面對的是一個龐然大物,很多朋友也覺得他是在拼命,完全不可行。但當他拋開了雜念,只專注于馬上要解決的一個個具體問題,就不再恐懼了。先從一根線條開始,到完成一張臉的繪制,再到完成一個角色的繪制,再到完成十個角色的繪制;從完成一個場景的繪制,到完成十個場景的繪制;從完成一個動作所需的所有畫面的繪制,到完成十個動作的繪制,再到完成一整個鏡頭……就這樣日積跬步、水滴石穿,最終,完成所有的畫面工作,接下來就是聲音、音樂、合成……”

制作接近尾聲時,楊城帶著片花、劇本、視覺風格設計去找投資,收效甚微。“哪怕那個時候經驗豐富的投資人,他們也很難想象出這個電影最后是什么樣子。它過于獨特了。”但楊城喜歡獨特,“不特別就沒價值了。”

他們后來還收到消息,說這個電影不能叫原先的名字《好極了》。最后是楊城提議,要不叫《大世界》?“在很多中國的二三線甚至四線城市,都能看到很多叫‘大世界’的地方,大世界酒店,大世界娛樂城,越小的地方越喜歡。同時,在這個片子里,小人物們也在想象外面的大世界。”

像《刺痛我》一樣,《大世界》隱藏在幽默和荒誕表象之下的,其實是創作者對萬物如芻狗的悲憫。2017年,《大世界》入圍柏林國際電影節主競賽單元,拿到金馬獎最佳動畫長片,全國上映,成了國內動畫長片史上的里程碑式事件。

也是在那一年,劉健開啟了《藝術學院1994》的創作。他在導演手記中這樣寫:

2016年,我回到自己闊別二十多年的母校,整齊而嶄新的混凝土建筑把我擋在了過去和現在之間,記憶一下斷裂。這時候有人叫我的名字,回頭一看竟然是當年的老師,已然滿頭白發的他和嬉笑著的幾位年輕學生站在一起的那一刻,我忽然感受到了時光的殘酷。

由此,我開始醞釀這部電影。

《藝術學院1994》劇照

2016年入職中國美術學院后,劉健更多參與到學院的藝術教育中。美院的創作氛圍濃厚,老師們日常吃飯照面都會互相聊起來,最近有做什么新片嗎?

他們也同樣鼓勵學生如此。幫學生看劇本,劉健會先點出不完善的地方,然后說,你再回去想想。如此反復,一直到最后一刻。

劉健曾告訴楊城,“很多很有天資的學動畫的學生,都被做動畫電影的難度嚇住了,即使是做動畫短片,也極少有人能堅持完三部,一個人做一部動畫長片,更是完全在想象之外,所以很多人都很可惜地轉行了。”

《藝術學院1994》是由美院師生共同完成的,劇組設置在動畫與游戲學院教學樓二樓。經過半年的篩選,才組成一個不到20人的團隊。動畫制作,交叉修改,歷時四年。“原來是一個人,可以很尖銳,咚咚咚短跑這樣子,更像朋克樂搖滾樂,現在是交響樂,更加龐大一點,厚重一點。”

于是在學校里,學生和老師都有了雙重身份,教學和劇組的工作同時進行。擔任動畫導演的李佳佳發現了這樣設置的優勢,“更容易發現每個同學在不同方面的強項,比如制片、動畫、后期聲音等,劇組的分工某種程度上也是一種藝術教育的因材施教。”她說,“這個時代缺的并不是說好的想法點子,或者說你的眼光,可能真的缺的是長期做一件事情的毅力和決心吧。其實日復一日做一件事,這個過程甚至是有一些枯燥的,但是堅持下來以后,人的心性都會不一樣。”

甚至李佳佳本人也發生了變化。在參與《藝術學院1994》之前,她從未想過可以做一部自己的長片,而現在,在劉健的監制下,她開啟了她的首作創作。

從更大范圍來說,也折射著藝術學院教育的變化。上世紀90年代的藝術學院,在新舊交織、東西之辯中行進。千禧年后,美院動畫系創立,閃客時代到來,而美影廠的輝煌仍未落幕,于是向著兩種方向延伸。到現在,學院則更鼓勵學生尋找和表達自己的情感,關注自己周圍的人和事,“更加的自由”。

劉健很少回答“藝術究竟是什么”這樣宏大的問題,但在第二次采訪中,他主動談到了藝術:“藝術它就是一種情感。也就是說,你有情緒的時候,你想表達情感的時候,那些自然流露出來的東西,差不多就是藝術。”