本文內容

我與俄語及俄羅斯有著不解之緣,在兒童時期就感受到中蘇友好,青年時期見證中蘇對抗,中年時期親歷兩國關系正常化,并為此盡了綿薄之力。

蘇聯人民是英雄的人民

上世紀50年代初,我在北京崇實小學讀五年級。班主任姓鄭,是位語文老師,漢語知識豐厚,平易近人,喜歡和學生交流。他經常在課上或課間給我們講蘇聯衛國戰爭英雄的故事:卓婭頑強不屈,視死如歸;青年近衛軍奮勇殺敵;飛行員阿列克謝截肢后重上藍天,重創德國戰機;還有為鞏固蘇維埃政權戰斗到最后一息的保爾·柯察金。

鄭老師的講述聲情并茂,愛憎分明,很有感染力,聽得我們心潮起伏。我們為年輕的卓婭慘遭殺害哭泣,為青年近衛軍的英勇頑強喝彩,為截肢飛行員擊落敵機鼓掌,也為重病纏身的保爾難過。

英雄的故事喚起我們對蘇聯和蘇聯人民的崇敬和熱愛,他們的愛國主義精神和英雄氣概在我們心里留下深深的烙印,在我們這些純真的少年心里播撒下友誼的火種。向蘇聯學習,向英雄的蘇聯人民學習成了我的心愿。

鴻雁傳友情

小學畢業后我進入北京第四十一中學,對俄語興趣很大,學習成績也很優秀。慢慢地我已不滿足課堂上學的那點東西,經常找些短而又短的俄文小故事,抱著俄漢字典讀,雖然似懂非懂,但總能認識幾個新的俄文單詞或詞組。

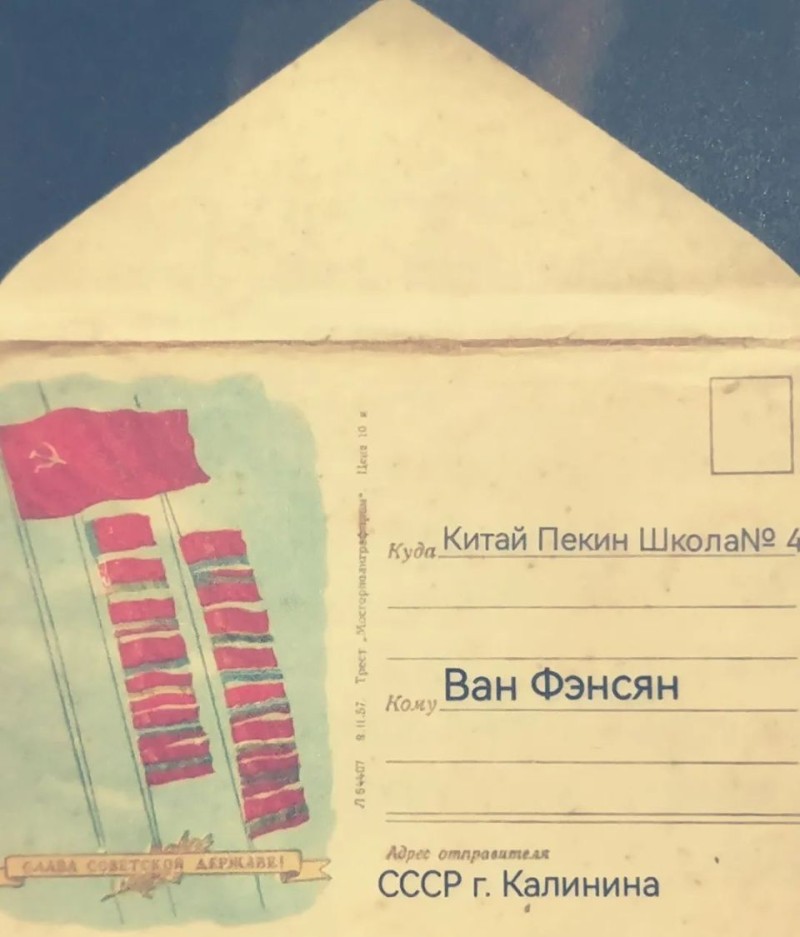

蘇聯時期的明信片 ?圖源:《大使回憶:中俄關系的難忘歲月》

一天,俄語老師問我:“你愿意和蘇聯學生通信嗎?”我未加思索,立刻回答:“讓我試試。”他隨手把一封信遞給我。這封信是從蘇聯加里寧市第五十八中學寄來的。

我拆開一看,寫信人是個女孩子,叫莉達。信里生字不少,我借助俄漢字典,勉強才看明白。信的大意是說,她的父親在衛國戰爭中犧牲了,母親在縫紉廠工作,她愛好編織。

明白了來信的內容,我喜出望外,高興得不知所以。我很快借助俄漢字典,模仿莉達信中的敘事順序,照貓畫虎回了第一封信。我在回信中告訴她,我父親早已因病去世,母親還在,我有兩個姐姐。我喜歡打籃球、踢足球。

受當時郵政條件所限,來往一封信至少要一個半月的時間,有時甚至要兩個月。在通信過程中,我深感知道的詞匯量太少,想寫很多,寫不出來。我沒有放棄,寫的字再少,內容再簡單,我也堅持回信,因為這是份情誼,應該珍惜。至于單詞知道得少,我可以不斷學習,不斷積累,我堅信先輩的古訓——積少成多、聚沙成塔。

莉達有時在信中放幾張印有俄羅斯風景名勝的畫片,還有俄羅斯著名畫家、詩人和作家的肖像照片。我也“禮尚往來”,在信中放點兒女孩子喜歡的小飾品,如絲織手帕、胸針、領花。

我們通信持續了大約一年半,后來不知什么原因中斷了,我感到失落和茫然。但不管怎樣,和莉達通信更加激發了我學習俄語的熱情。她寄來的帶有俄羅斯風景名勝的畫片和名人肖像,讓我第一次感受到俄羅斯文化藝術的氣息,喚起我對俄羅斯傳統文化的好奇心。

歲月悠悠,幾十年過去了,我沒有忘記遙遠的莉達。想來,她和我一樣,也已步入人生的暮年,不知她是否安好,愿上帝保佑她平安!

我與俄語難舍難分

初中畢業后,我進入北京十三中,開始高中的學業。我的班主任姓吳,教俄語。一天,北京師范大學的朱敏老師來我們班觀摩俄語教學。我耳聞她是朱德元帥的女兒,在蘇聯長大,剛回國不久。

課上,吳老師多次叫我回答問題,她知道我學習成績很好,我的回答不會讓她在客人面前臉紅。課后朱敏把我叫到跟前,用不大流利的中國話對我說:“你回答問題很好,好樣兒的,將來愿意學俄語嗎?”我點了點頭。朱敏在我們眼里是俄語大師,能得到她的稱贊,我喜出望外,她的鼓勵增添了我學習俄語的力量。

高中就要畢業了,何去何從?母親要我中學畢業后找工作掙錢養家,家里生活實在困難,就靠母親和姐姐給人家漿漿洗洗、縫縫補補維持生活。看著母親每天勞累的樣子,我有些心疼,但要我丟掉俄語,于心不忍,一連幾天,愁腸百轉,寢食難安。

班主任吳老師知道我的想法后,家訪做母親的工作。她對我媽說:“這孩子俄語學得特別好,他喜歡俄語,半途丟掉太可惜,他要能考進俄語學院,不用交學費,還能申請助學金,不用花家里一分錢。您就讓他報考俄語學院,讓他去試試。”

母親聽后沉默了一會兒,然后說:“那就讓他去試試吧。”我聽后如釋重負,高興得不知所以。當時我心想,我一定學好俄語,將來找個好工作掙錢養家。

1958年9月,天高氣爽,秋景宜人。我懷著像天氣一樣美好的心情,走進北京俄語學院,走進了培養俄語人才的高等學府。從此,我也走進了浩瀚的俄羅斯語言世界。

在俄語的搖籃里成長

北京俄語學院(1959年合并到北京外國語學院) 圖源:《大使回憶:中俄關系的難忘歲月》

北京俄語學院師資力量雄厚,教師多數都曾留學蘇聯,從教多年,經驗豐富。我的第一位老師就是列寧格勒師范學院畢業的。

校內學習氣氛濃厚,老師們除上課外,經常組織課外活動,如俄語晚會、俄語故事會、俄語對話會,以激發大家的學習興趣,鍛煉同學們聽讀說的能力。

入學后第一年和第二年的兩個暑假,同學們都回家了,我沒有回家,每天穿著背心和短褲在校園的涼亭里或樹蔭下攻讀不輟。

除讀書外,我經常用學會的單詞和詞組編些短小的故事,然后面朝墻壁,大聲把故事講出來,反復說、反復講,目的是記牢這些單詞和詞組,做到能脫口而出。

一分耕耘,一分收獲。兩個暑假在炎炎烈日下的勞動獲得了豐收,我的俄語知識似乎上了一個新臺階。當時,我的腦海里閃過一個念頭:將來我是不是可以當一名翻譯家?

大學前四年,我在老師的幫助下讀了俄文版《馬列耶夫在學校和家里》《卓婭和舒拉的故事》《羅蒙諾索夫傳記》,契訶夫的《套中人》,還讀過普希金的短篇小說《驛站長》。不過,讀起來比較吃力。

- 未完待續 -

出處 | 《大使回憶:中俄關系的難忘歲月》

本文作者 | 王鳳祥

編輯 | 外交官說事兒 廉博