7月13日至25日,2025國際基礎科學大會在北京雁棲湖應用數學研究院召開。大會由北京市人民政府、中華人民共和國科學技術部、中國科學技術協會及世界華人數學家聯盟主辦,以“聚焦基礎科學,引領人類未來”為主題。大會匯聚了來自全球近千名頂尖科學家、知名學者及高校師生,線上線下累計參與人次超過600萬。作為從首屆至今連續三年提供語言志愿服務的高校,北二外共選派百余名多語種志愿者提供全流程專業志愿服務,累計服務萬余小時。志愿者們以出色的專業素養和熱情周到的服務,為大會舉辦提供了堅實保障,展現了北二外學子的責任擔當,成為大會一道亮麗的風景線。

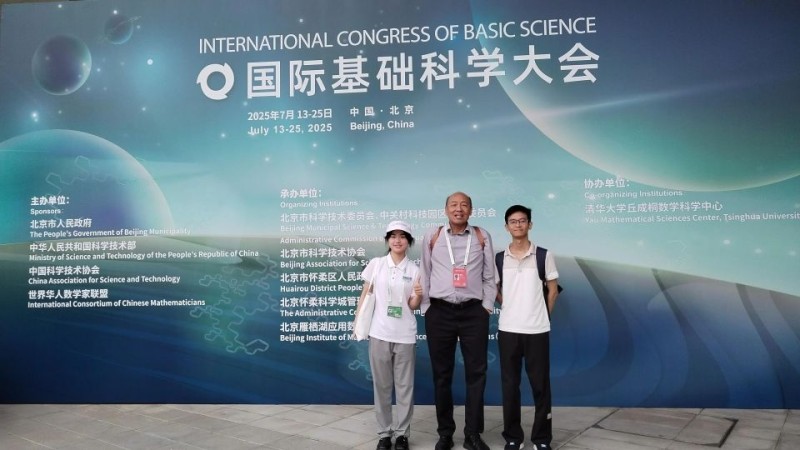

丘成桐先生與北京第二外國語學院黨委常委、

副院長龔波交流并表達感謝

7月15日,黨委常委、副院長龔波及校團委教師一行專程來到大會現場慰問志愿者團隊。龔波逐一走訪各個服務點位,與菲爾茲獎得主、北京雁棲湖應用數學研究院院長丘成桐先生親切交流。丘成桐先生對北二外的大力支持及志愿者的專業服務表示衷心感謝。龔波詳細詢問不同崗位志愿者們的工作內容和服務體會,勉勵大家充分發揚志愿精神,爭做新時代人文交流使者。

龔波走訪慰問傘亭崗位志愿者

龔波走訪慰問咨詢臺志愿者

為鼓勵志愿者發揮專業特長,投身重大活動志愿服務,龔波與志愿者骨干及帶隊教師開展座談交流,并為志愿者集體慶生。座談會上,龔波結合自身經歷,分享了對基礎科學重要性的深刻見解,敏銳地指出語言專業學生亟需主動擁抱前沿科技思想。他鼓勵志愿者們在服務中主動學習、積累經驗,打破學科壁壘,以完善自身的知識結構,拓寬格局。志愿者們深受啟發,紛紛表示將以更飽滿的熱情投入后續工作。

龔波與志愿者們交流座談

2025國際基礎科學大會已圓滿落幕,北二外志愿者以專業素養為筆,以人文交流為墨,為全球基礎科學的交流與發展貢獻了自己的力量,也為自己的青春留下了濃墨重彩的一筆。

【志愿者服務側記】

7月25日,2025國際基礎科學大會在北京雁棲湖應用數學研究院落下帷幕。作為“行走的大思政課”的重要內容,北二外依托北京國際志愿服務基地,將思政育人與實踐育人、人文交流與專業素養深度融合,不斷探索育人新模式,為服務國家戰略和首都“四個中心”建設貢獻人才和智力支持。

“你的組織能力比我們實驗室的助理還強"

發揮專業所學,讓“小問題”不干擾“大思考”

最忙的開幕當天,旅游科學學院胡曉瑄運用旅游管理課上學的應急處理流程,15分鐘內便為攜帶超規實驗器材的學者解決了入場問題,獲贈被嘉賓所在國家稱為“幸運符”的巧克力;第二周在會場引導時,她手繪標注各分會場的彩色平面圖并貼于電梯口,還在10分鐘內成功引導20多位嘉賓在擁擠人流中臨時更換會場,有學者稱贊其組織能力勝過實驗室助理;閉幕式上,她在門口引導嘉賓入場,受到法國教授的感謝,當看到自己多次出現在大屏幕片段中,且聽到科學家們稱志愿者是大會順利進行的重要一環時,她與其他志愿者都深感付出值得。

“作為旅游管理專業的學生,這次志愿經歷讓我對專業有了新認識。我們專業課上講的服務流程設計、應急處理、跨文化溝通,在大會上都有實際應用。幫幾位外國學者規劃會后行程時,我根據他們的時間和研究領域,推薦了適合的博物館和景點,他們特別滿意。這讓我意識到,旅游管理不只是做景區導覽,任何需要與人溝通、提供服務的場景,都能用到我們的專業知識。”

胡曉瑄在咨詢臺值守

一次,一位西班牙籍科學家抵達酒店時神色匆匆,手中緊握著會議資料,眉頭微皺,用西班牙語急切地詢問會議場地的詳細信息。來自區域國別學院的李英楠立刻以流利的西班牙語回應,告知會議場地詳情,憑借著對大會流程的熟悉,貼心地為他規劃了一條便捷的路線,也一一解答了對方關于大會安排的疑問。

“他的眉頭逐漸舒展開來,臉上露出了滿意的笑容,臨走時還對我豎起了大拇指向我道謝。那一刻,我內心充滿了成就感,深刻體會到自己的工作不僅是提供服務,更是傳遞溫暖與友好,為國際交流搭建橋梁。”

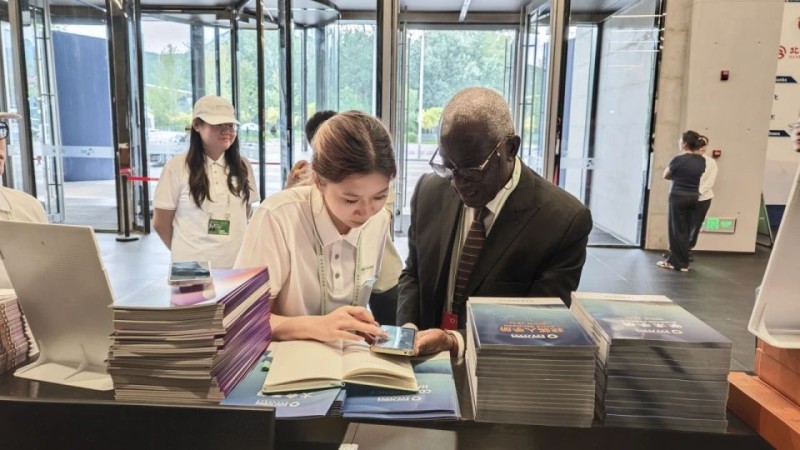

李英楠為嘉賓發放大會物資包

“你慷慨付出的時間與熱忱令人鼓舞”

以點滴服務為舟,做新時代中外人文交流使者

亞洲學院董小冉負責1v1嘉賓引導工作。最后一天在清華大學與嘉賓Henry Tye教授臨別,董小冉遞給教授手寫英文信,大意是有幸親睹其科學造詣和仁厚品格。教授在會議記錄本扉頁上留下快樂相伴的祝福。看完信后又回信說:“小冉,感謝你的真摯。你的在場讓此行更添愉悅,你慷慨付出的時間與熱忱令人鼓舞。祝福你前程似錦。”董小冉在工作感想中寫到:“大科學家的平凡溫情,物理泰斗的謙和就像懷柔的山水,剛毅中帶著溫柔。那些真誠的謝謝和忐忑的準備,都化作夏日里清涼的風。”

董小冉(左一)與嘉賓合影

在服務國際基礎科學大會期間,北二外志愿者們用專業與熱情搭建起中外文化交流的橋梁。作為羅伯特·塔揚教授的隨行翻譯,英語學院徐嘉悅提供了專業的語言服務。“在途中,我為他介紹了中國的風土人情,他也饒有興致地問了一些問題。他說中國與他十幾年前來相比變化很大,聽到這些的我心中充滿了自豪。”這樣的時刻讓她深刻體會到,志愿者不僅是服務的提供者,更是文化交流的使者。

徐嘉悅(后排左二)引導嘉賓辦理登記

最令歐洲學院鄭頤文難忘的是陪同嘉賓登長城的經歷,她與來自波蘭、英國、俄羅斯的教授們組成小隊,在攀登過程中分享著對歷史的感悟。她向波蘭博士 Asha 介紹長城的歷史背景與文化象征。第一次來中國的Asha博士聽到解說后對中華文化產生了濃厚興趣,她希望能夠繼續加深對中國的認識,并向鄭頤文發出熱情邀請。

鄭頤文與波蘭博士Asha合影

“成為既懂語言又懂專業的人"

加深對專業的認識,成長為“多語種復語,跨專業復合”的人才

會場服務期間,歐洲學院的李爍焓與一位俄羅斯學者交流時深受啟發:掌握俄語,使她得以直接深入俄語世界的特定學科領域,如自然科學方向,獲取可能未被廣泛翻譯的前沿研究與一手資料,這遠超單純翻譯的價值。隨后,她運用英語幫助一位非洲學者解決手機問題,雖技術問題最終由工作人員處理,但她的語言溝通能力確保了協助過程的順暢。這些經歷讓她重新審視自身發展,決心將語言優勢與科學專業深度結合,成長為兼具語言能力與科學素養的復合型人才。

休息時,她主動學習科學課程,拓展跨學科視野。通過觀察學者們熱烈的研討及自身的科學學習,她感受到科學探索的魅力與可及性。尤其是一位教授“語言是科研工具”的觀點,讓她感悟深刻。而非洲學者的真誠致謝,更讓她體會到語言作為連接人心橋梁的深層價值。這些感悟共同堅定了她融合語言專長與科學知識,追求更廣闊發展方向的決心。

李爍焓為非洲學者調試手機

作為阿拉伯語專業學生,楊婧義在此次志愿服務中對語言價值有了全新認識。語言學習賦予她的跨文化溝通能力發揮了重要作用,也因自身語言學習經歷,更能理解非英語母語學者的困境。面對母語非英語國家的參會者,她會放慢語速、使用簡單詞匯并配合手勢溝通,一位伊朗物理學家曾稱贊她的英語“容易理解,像說母語般自在”,這讓她領悟到良好溝通的關鍵在于建立真正的理解,而非語言華麗。

這次經歷也促使她反思語言學習的意義,全球化時代英語雖重要,但每種語言都承載獨特思維與文化密碼。阿拉伯語學習培養的語言差異敏感度和適應力,讓她在跨文化溝通中更具優勢。未來,她希望將阿拉伯語與更多領域結合,期待下次能用阿拉伯語為學者提供幫助,讓語言成為連接不同文明的橋梁。她明白,語言的價值不僅是交流工具,更在于承載理解與尊重。

楊婧義(左一)園區內工作照

北京第二外國語學院

翔宇東方新聞社出品

來源丨校團委

文字丨魯震 布曉停 康雨諾

校對 | 丁一 ??

編審丨黃佳麗