近日,習近平總書記就研究吸收網民對“十五五”規劃編制工作意見建議作出重要指示,強調要“廣泛深入地察民情、聽民聲、匯民智”。這充分彰顯了新時代黨的群眾路線在互聯網陣地中的創新發展,體現了國家治理能力現代化進程中“線上鍵對鍵”與“線下面對面”的辯證統一。

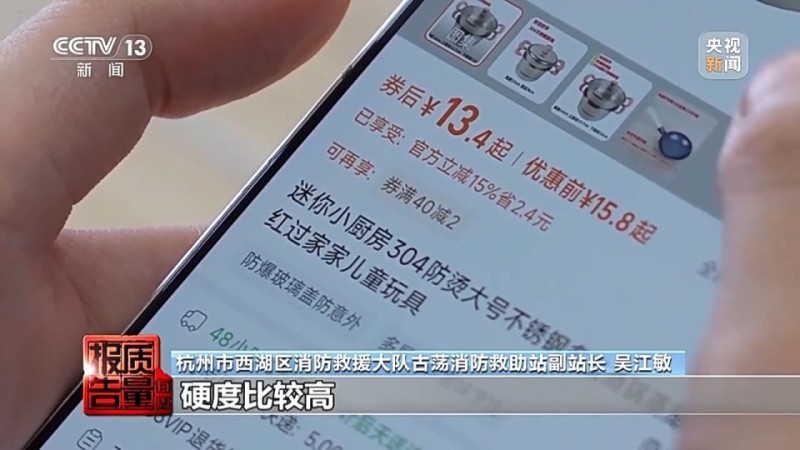

線上平臺已然成為新時代的“民意晴雨表”。人民網“領導留言板”自2006年創辦以來,累計吸引群眾有效留言超千萬條,為基層治理與社會發展匯聚民智;超1.3億用戶注冊的“浙里辦”APP集成了500多項便企服務事項,正成為夯實浙江優化營商環境的技術根基。當下,數字技術正在重構黨和政府與群眾的互動模式,但“指尖上的形式主義”隱患也不容忽視。個別地方將“回復率”等同于“解決率”,僅滿足于機械應答卻回避實質問題。打破“數據煙囪”,避免重“痕”不重“績”、留“跡”不留“心”,需要建立線上訴求的精準分揀、督辦反饋的閉環機制,讓每一條網絡留言都能抵達應有的解決路徑。

線下調研始終是不可替代的“治理壓艙石”。河南周口的一名駐村干部帶上白瓷碗和標配“飯票”——面粉雞蛋牛奶等慰問品,走進一戶又一戶村民家吃上了名為“蹭飯”、實為走訪的百家飯,通過此方式拉近干群關系、收集民情民意,最終解決修路資金、農產品滯銷等難題;今年6月,因“村超”火爆出圈的貴州榕江遭遇特大洪水,在災后重建工作推進中,該縣縣委書記徐勃自費448元請客下館子,用實際行動助力個體工商戶經濟復蘇。在“屏幕包圍生活”的今天,智能算法畫像不能替代現場觀察,大數據分析難以捕捉那些未被數字化的微妙訴求。黨員干部更需保持“泥腿子”精神,在菜市場的討價還價中感知物價波動,在城中村的窄巷里發現安全隱患,在百姓家的灶臺邊聽懂“話外之音”。

線上線下融合催生治理創新的“化學反應”。北京推出“熱線+網格”治理模式,全渠道受理群眾訴求,建立“街鄉吹哨、部門報到”的線下響應體系,充分發揮接訴即辦和網格化管理的雙重優勢;《問政山東》欄目以鏡頭視角聚焦民生問題,以領導干部當場回答展現工作作風,以高效率整改執行打破傳統輿論監督節目“雷聲大、雨點小”的困境,有效推動解決涉及改革發展和群眾急難愁盼問題2400余件。這些成功實踐深刻揭示出:線上渠道是民意的“探測器”,線下行動是治理的“施工隊”,二者的融合不是簡單相加,而在于能否形成“民有所呼、我有所應”的完整閉環。當干部既善用“云思維”掌握民情大數據,又能“接地氣”讀懂群眾微表情,我們就能在數字化浪潮中筑牢執政根基,書寫更有溫度的民生答卷。

習近平總書記指出:“網民來自老百姓,老百姓上了網,民意也就上了網。”從延安時期“從群眾中來,到群眾中去”的工作方法,到數字經濟時代“網絡群眾路線”的具體實踐,我們黨始終在與時俱進地創新聯系群眾的方式。站在新的歷史方位,“線上聽民聲”拓展了民意表達的廣度,“線下察民情”夯實了治理效能的厚度,二者如同車之兩輪、鳥之兩翼,只有同頻共振,才能推動國家治理能力現代化行穩致遠。

稿源:荊楚網(湖北日報網)

作者:戴陽(武漢經開區)

責編:王舒嫻

【責任編輯:伍佳佳】